TOBS抽栓术治疗脑梗死

王海波 刘 立 文/图

基底动脉尖是一个比较重要的结构,它控制着呼吸、心跳的中枢。基底动脉尖端有大脑后动脉和小脑上动脉,与基底动脉形成“干”字形,供血区有中脑、丘脑、小脑上部、颞叶内侧及枕叶,供血区域较广泛。

基底动脉尖综合征

基底动脉尖综合征(TOBS)是由基底动脉尖端血液循环障碍所致的一组临床综合征。主要病因为脑栓塞,约占61.5%,栓子主要为心源性,或可能为动脉粥样硬化斑块脱落所致;其次为脑血栓形成。部分病人病因不明。危险因素与脑卒中相似,以原发性高血压最常见,然后为心脏病(心房纤颤、心肌梗死等)、糖尿病、动脉炎、吸烟、酗酒、高脂血症等。

根据其临床表现,可以分为两组,即中脑和丘脑受损的脑干顶端梗死,和颞叶内侧面、枕叶受损的大脑后动脉区梗死。

有脑血管病危险因素的中老年人,以突发头晕为首发症状,并出现较快恢复的意识障碍,而无明显的运动与感觉障碍,伴有瞳孔异常、眼球运动障碍、垂直注视麻痹,考虑为TOBS。如伴有皮质盲或偏盲,则严重记忆障碍可能性更大。

随着影像学技术的发展,特别是MRI(磁共振成像)的临床应用,确诊的TOBS患者越来越多。

临床病例及影像分析

常某,男,66岁,以“发现意识障碍65分钟”为主诉入院。

CT结果提示:左侧小脑半球、双侧丘脑多发低密度影,考虑脑梗死。

MRI+MRA(磁共振血管造影)+PWI(磁共振灌注成像)结果提示:1.左侧小脑半球、双侧丘脑亚急性脑梗死。2.左侧椎动脉颅内段优势;左侧后交通动脉开放;基底动脉远端显示不清;双侧大脑后动脉P1段局部管腔稍纤细;3.PWI结果提示:小脑蚓部、左侧小脑半球、丘脑病变区脑血流量、血容量灌注减少,达峰时间、平均通过时间延长。

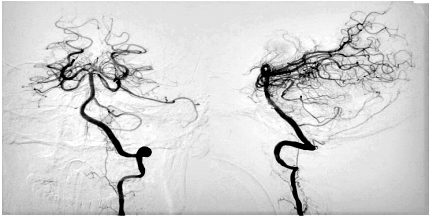

DSA(数字减影血管造影)结果提示:基底动脉尖充盈缺损,右侧椎动脉V4段(枕骨大孔段)局部重度狭窄,左侧椎动脉近段及中段闭塞(可见残留左侧椎动脉起始部),颈升动脉参与后循环代偿,前循环无异常(见图1)。

既往病史:平素身体健康状况一般,无高血压、糖尿病、心脏病史。

神经系统检查:浅昏迷状态,高级智能活动欠配合,双侧瞳孔等大等圆,直径约4.5毫米,对光反射迟钝,眼球居中固定,双侧鼻唇沟对称,伸舌欠配合,示齿口角无歪斜,四肢肌张力、腱反射正常,压眶刺激可见四肢运动,粗测肌张力5级,感觉查体及共济运动欠配合,双下肢病理征阴性,颈软,无抵抗,布氏征、克氏征阴性。

NIHSS评分(神经功能缺损评分)17分。

洼田饮水试验5级,mRS评分(可用来衡量脑卒中后患者的神经功能恢复状况)0分,ASPECTS-CT(早期急性卒中分级CT评分)7分。

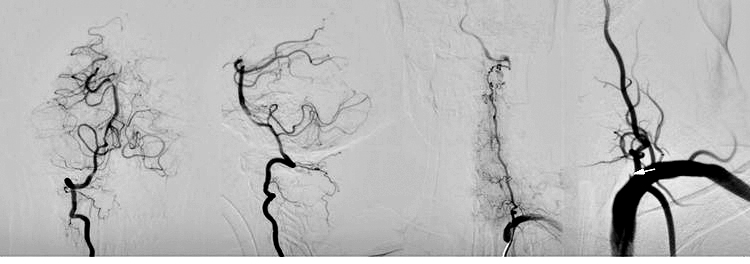

结合上述检查结果,我们作出诊断:急性脑梗死,基底动脉尖综合征(见图2)。

治疗过程

确诊后,就如何进行手术治疗,我和同事进行了研究。

术前讨论:患者基底动脉尖可见充盈缺损,考虑血栓形成,拟进行机械抽栓术。

路径选择:1.选择右侧椎动脉。右侧椎动脉为劣势椎动脉,且存在V4段重度狭窄,操作时可能出现器材进入基底动脉困难,损伤血管可能性较大。2.选择左侧椎动脉。此为优势椎动脉。左侧椎动脉存在近段及中段闭塞,需要尝试开通左侧椎动脉,基底动脉血栓可能为左侧椎动脉闭塞后形成血栓所致。我们讨论后拟进行左侧椎动脉闭塞开通术(球囊扩张)+基底动脉尖抽栓术(左侧椎动脉路径)。

术中,用微导管配合微导丝,反复尝试通过左侧椎动脉闭塞段,造影结果提示左侧椎动脉起始部重度狭窄,进行左侧椎动脉球囊扩张术。术后残留20%狭窄,开通后椎动脉内血流缓慢,考虑椎动脉内存在血栓,进行椎动脉抽栓术,抽出少许血栓。术后造影结果提示椎动脉通畅,而后通过左侧椎动脉进行基底动脉尖综合征抽栓术(见图3)。

术后总结

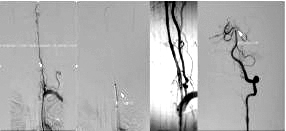

术后造影(见图4)。

术后,患者饮水无明显呛咳,言语不清及右侧肢体无力症状好转。

查体:双肺呼吸音清,无干湿性啰音,心律齐,心音正常,未闻及杂音。神志清醒,中度构音障碍,双侧瞳孔等圆等大,直径约4.0毫米,对光反射消失,眼球居中,双眼内收受限,左侧眼睑下垂,无眼震,双侧额纹鼻唇沟对称,粗测双耳听力正常,伸舌居中;四肢肌张力正常,双侧指鼻及跟膝胫试验不稳(右侧显著),双下肢病理征阴性,颈软,无抵抗,布氏征、克氏征阴性。

NIHSS评分6分,洼田饮水试验1级,mRS评分3分。

对于基底动脉尖血栓治疗,在路径选择方面,优先选择优势椎动脉。

如果优势椎动脉存在闭塞或者狭窄等,可充分评估侧支循环、血栓来源、血管基础等,酌情开通优势椎动脉,再进行基底动脉尖综合征抽栓术。

(作者供职于郑州市中心医院)

|