□田润青 田群勇 文/图 《道德经》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”犹如奶粉和水,假如奶粉为阳,水为阴,和匀的搅拌力就是“冲气”。这一哲学思想不仅揭示宇宙万物生成之理,还为中医人体观与疾病观提供深刻的启示。笔者受此启发,结合胚胎发育理论与中医传统理论,提出“人身球模型”假说,并在此基础上重构“新八纲辨证体系”,以冀为中医理论与临床实践提供新的思维路径。

负阴抱阳的生理结构

人胚胎发育始于受精卵,其形圆如球,内含先天之阴阳,象征着人体的整体性、统一性与完整性,是为“一”。此细胞内阳气冲荡摇和不断分裂分化,形成人身,而其基本结构可抽象为“人身球模型”。生命始于一个细胞(受精卵),其形为圆;发展为人身后,其基本结构和功能运作仍可视为一个内在联系的“球体”系统。

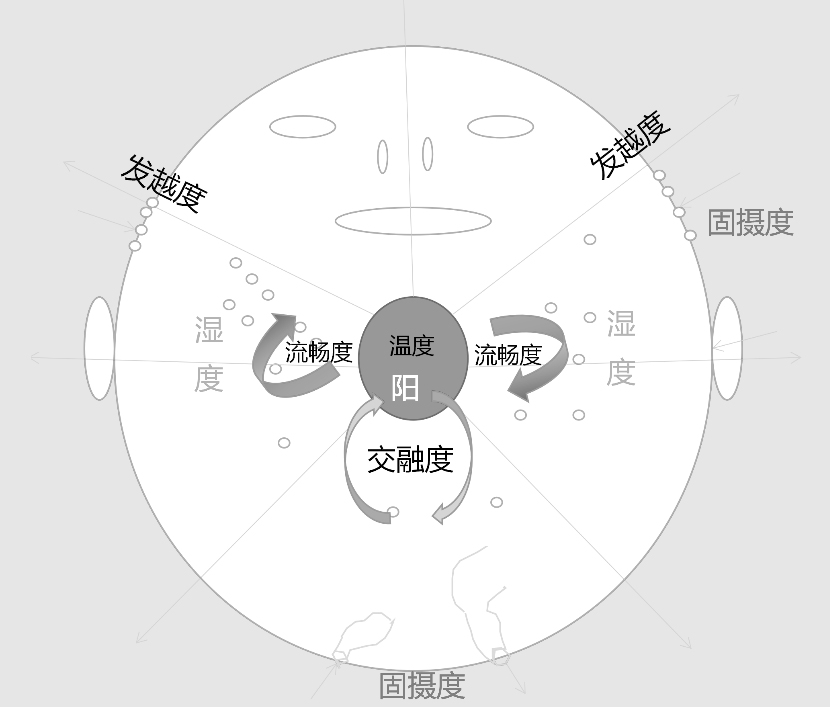

笔者认为,“人身球模型”具有以下特征:一是整体性。外显为负阴包阳,阴阳合和的相对恒温恒湿皮囊体,理解为“球”。二是可调节性。这一“球体”表面有九窍:双眼、双耳、双鼻、口、前阴(含阴道)、后阴(肛门),共为九窍,是人体与外界沟通、物质能量(气、血、津、精、液、水、湿、寒、热)交换、通行或调节的主要通道。另有玄府(汗孔)为小孔:周身汗孔为无数小窍,司气液体表流通与出入调节体温和水气平衡。三是直观性。负阴抱阳之平衡态比较抽象,设立“人身球模型”可直观了解阴阳冲和,保持动态平衡的6个维度:人体如同一个充满气血津液的球囊,阴(水、精、津、血、液)为物质基础,阳(气、热、神、动)为冲和能量动力,二者相抱相融,“冲气”(如搅拌之力)居中调和,维持动态平衡。其中的温度、湿度、发越度、固摄度、流畅度、交融度6个维度直观可见,易于理解阴阳冲和激荡,合和平衡的动态维持景象。

人体被抽象为一个动态平衡的“人身球模型”。其理想状态是:负阴,人体承载着有形的物质基础(精、血、津、液等)。抱阳,物质基础中蕴涵着无形的功能动力(气、热、能量)。“冲气”以为和,阴阳二气在体内不断交汇、激荡、循环、化生、开阖、出入,最终达到阴平阳秘,阳化阴生的恒温恒湿和谐统一的“和”的状态。“人身球模型”中的6个维度,即温度(寒热)、湿度(燥湿)、交融度、流畅度、发越度和固摄度,是衡量人体内“阴阳冲、负、抱”是否和谐的关键指标。这6个维度,是判断是否达到“和”的诊断纲领。

哲学思想的可视化 “人身球模型”是对《道德经》“万物负阴而抱阳,冲气以为和”这一哲学思想转化为可操作、可衡量、可治疗的临床语言,并将其完美应用于中医的整体观和疾病观。负阴,“负”是背负、承载之意,指人体这个“球”以阴精(津、液、精、血等有形物质)为内在基础和载体。“人身球模型”的白色球体本身,就代表着这个承载一切的物质基础。抱阳,“抱”是怀揣、涵藏之意,指人体的生命活动(阳气、热能、功能)蕴藏并运行于这个物质基础之中。“冲气以为和”中的“冲气”,并非具体之气,而是一种动态的、调和的力量与过程,最终达到和谐状态的运动机制。“冲气以为和”中的以为和,最终达到“阴平阳秘”和谐、平衡的恒温恒湿健康状态。阴阳之间的循环箭头,就是“冲气”这一动态调和过程,表明阴阳并非静止对立,而是在不断地交融循环中达成平衡。

6个维度的详解 温度(寒热)是指人体阳气的温煦功能和阴液的凉润功能之间的平衡程度,直接对应传统八纲中的“寒热”。阳盛(抱阳过度)包括阳气内生过快和向外各孔窍散发受阻,则温度过高,表现为热证(发热、面红、口渴等)。阴盛(负阴过度)包括阳气虚少和阴邪过盛伤阳,则温度过低,表现为寒证(畏寒、肢冷、面色苍白等)。“冲气”和,则阴阳交融得当,体温恒定,不畏寒也不惧热。

湿度(燥湿)是指人体内津液(阴)的生成、输布和代谢状态,是“负阴”功能是否正常的直接体现。阴津不足(负阴不及),则湿度太低,表现为燥证(口干、皮肤干燥、便秘等)。水湿停聚(负阴过度/交融气化不及),则湿度太高,表现为湿证(身重、痰多、便溏、水肿等)。“冲气”和,则阴津输布均匀,肤无肿瘪,口润不渴,汗尿正常。

交融度是核心的维度,直接对应“冲气”的功能,指气与血、阳与阴、功能与物质之间相互转化、促进、制约的和谐程度。交融度低(“冲气”不及),阴阳分离,阳不化阴,气不生血,气血不和;表现为气滞、血瘀、痰凝(胀、痛、肿块),即物质与功能无法有效结合。交融度过度,“冲气”过亢,同样是一种失衡;表现为阴质消耗过快,或功能过亢,即物质无法被有效涵藏而与功能交融。“冲气”和,则气血通畅,精力充沛,谓之“阴平阳秘”。

流畅度是交融度的实现路径,指气、血、津、精、液、水、湿、寒、热在体内运行的通畅程度,是“冲气”动力大小的体现。流畅度低,则气机郁滞、血流瘀阻、津液停聚。这是“冲气”动力不足或通路阻塞的结果。流畅度过高,则通常为病态,如气虚不摄导致的血溢脉外(出血),也可理解为一种“滑脱”。“冲气”和,则经络通畅,无任何胀痛、麻木之感。

发越度与固摄度是一组对立统一的维度,共同调控人体气机的内外出入和窍道的开阖,共同实现“抱阳”与“负阴”的平衡。发越度指阳气能量向外、向上通过诸窍宣发的趋势和程度(如出汗、流泪、流涎、呼吸、排便、排尿)。固摄度指气、血、精、液向内、向下收敛固守的趋势和程度(如维持体温、固摄血液津液等)。发越过度与固摄不及,表现为诸窍泄漏(自汗、盗汗、遗精、崩漏、气短乏力等),阳气阴精不能内守。发越不及与固摄过度,表现为诸窍郁闭(无汗、怕风、胸闷、水肿、闭经、便秘)。气机不得宣散,阴分郁闭体内。“冲气”和,则该出汗时出汗,该收敛时收敛。体表窍道开阖有度,能有效抵御外邪且内部物质不妄泄和郁滞。

“人身球模型”不再孤立地看待寒热或表里,而是揭示所有维度相互关联、相互影响。例如,流畅度差(气滞)会导致交融度低(血瘀),并可能引起局部温度低(寒凝)或湿度高(水停)。“人身球模型”强调“度”,纠正“势”。这是一种动态的平衡的“象”,而非绝对的静态数值,正应了《黄帝内经》论阴阳“不以数推以象之谓也”,治疗的目的就是调节这些“势”,使机体回归中和状态。

“人身球模型”为医者诊断和治疗提供了清晰的思路,强调疾病治疗的核心在于纠正“势”。诊断时,医者需要询问患者在这6个方面的主观感受(如是否怕冷怕热?是否口干?身体是否胀痛?容易出汗吗?),可快速把握其核心病机。治疗时,医者需要目标明确——调“度”。寒者热之,热者寒之,则调温度;燥者润之,湿者燥之,则调湿度;滞者行之,滑者固之,则调流畅度与交融度;闭者发之,散者收之,则调发越度与固摄度。所有治疗手段(中药、针灸、导引)都旨在恢复“冲气”的功能,让人体重归“负阴而抱阳,冲气以为和”的恒温恒湿健康状态。

“新八纲辨证体系”

传统八纲辨证以阴阳、表里、寒热、虚实为纲,虽然体系完备,但是其抽象性常使初学者难以把握。人体可以被视为一个具有恒温恒湿与气化功能的腔体结构,如同一个通过孔窍与外界相连通的“水气囊”。这些孔窍通过规律性的开阖,调节内外气、液及能量的交换,从而维持体内水液代谢与气化功能的动态平衡,使生命活动处于稳定循环状态。

基于此,笔者依据“人身球模型”,提出“八态”与“八势”为纲的新辨证体系,以具象的方式阐释中医气化理论中“阴阳平衡”“气血流通”等核心观念,更贴近生理与病理机制,有助于初学者从整体和动态的角度理解人体的基本运作机制,降低中医入门的理解难度。

“八态” “八态”是对人体机能状态的概括,分为表里、寒热、燥湿、滞滑。表里,指气机发越与固摄的趋向,表为发越,里为内收;寒热,温度状态的反映,关乎阳气盛衰与代谢水平;燥湿,湿度状态的体现,涉及津液生成与输布障碍;滞滑,气液流通的畅阻程度,滞为不通,滑为过利。

“八势” “八势”是对气机运动方向的概括,分为:升降、出入、开阖、胀缩。出入,气机上下运动之势;出入,气机内外交换之势;开阖,窍道启闭调控之势;胀缩,形体容积变化之势。

病机与治则对应关系

基于“人身球模型”与“新八纲辨证体系”,病机可理解为“人身球模型”在某些状态与趋势上的失衡,治法则应顺势而为,恢复平衡。疾病的诊治需要紧扣“病态”“病势”与“治法”三者之间的对应关系。若病在表而腠理闭塞,属出入不利,当用汗法以开泄发越;若邪结于里,致升降停滞,则宜通利法以畅通壅滞;寒邪凝滞,气血收引太过,需要以温法散寒通阳;热势炽盛,阳气发越不展呈郁憋过度态,应以发散法发散阳气间清郁热。若燥邪伤津,液亏不足,治宜润燥,以滋阴生津;湿邪困阻,水液停聚,则当温阳化湿,以健脾肾利水。气机阻滞而流通不畅者,法当通散以行气活血;若正气滑脱、固摄无权,则需要涩敛以收涩固脱。

临床意义与理论价值

从中医整体与局部统一的角度,“人身球模型”与“新八纲辨证体系”既强调整体气化,又突出孔窍的枢纽地位。以“冲气以为和”为核心,注重调节而非对抗。治法与病机对应清晰,如“发越不及则升散,固摄不足则敛收”,便于临床取法。

笔者以《道德经》哲学与胚胎学为依据,提出“人身球模型”假说,并在此基础上重构“新八纲辨证体系”,以“八态”“八势”为纲,以“治态”“治势”为法,试图建立一套更直观、更具操作性的中医辨证与治疗框架。

(田润青就读于南京中医药大学,田群勇供职于河南牧业经济学院校医院)

“人身球模型”示意图 |