为患者实施经皮髋臼成形术

□李 坡 文/图

骨骼是癌症远处转移的第三“好发”器官,当肿瘤细胞进入骨组织的微环境中后,其产生的细胞因子与微环境中各类细胞因子彼此作用,对骨组织正常的破骨、成骨间动态平衡产生破坏,继而产生严重的临床症状。1984年,经皮椎体成形术(PVP)首次应用于临床,以其患者耐受性好、缓解疼痛快、费用低、微创、时间短、强化椎体的优势,在治疗椎体压缩性骨折、溶骨性椎体瘤等相关疾病中取得良好的疗效,并很快被推广至许多国家。经皮髋臼成形术(PA)是经皮骨成形术(POP)的衍生技术。1995年,相关报道指出,对11名患者进行经皮髋臼成形术,术后1天至5天疼痛缓解率达81.8%,除了一名患者由于髋臼骨折疼痛加重,其余患者行走功能均得到改善。此后,这项技术在世界各地陆续开展。

经皮髋臼成形术的作用机制可能如下:1.骨水泥的支撑和稳定作用。骨水泥注入病变髋臼凝固后,能有效提高髋臼的支撑力,下肢活动时减轻了对骨膜的刺激。2.血流阻断作用。注射骨水泥后,骨水泥渗入肿瘤组织内,破坏和阻隔其供养血管,导致部分肿瘤组织坏死。3.骨水泥聚合反应产热,导致周围组织坏死和破坏组织内的神经末梢。4.抑制肿瘤作用。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)有类似无水乙醇的效用,于“拉丝”期注射大量未聚的PMMA,可以作用于肿瘤细胞,使局部肿瘤组织坏死。同时,PMMA作为异物可导致炎性细胞聚集,影响肿瘤生长。

禁忌证:髋臼下缘骨质破坏直径超过5毫米,髋臼周围软组织破坏超过骨质破坏的3倍,患者的预期生存期不超过1个月。适应证:患者一般情况尚可,无严重心肺功能障碍;局部无炎症或破溃,局部以溶骨性破坏为主,病灶周围骨皮质较完整且未发生病理性骨折。

经皮髋臼成形术最常见的并发症是骨水泥渗漏,因为骨水泥呈浆糊状,可沿着破损的骨皮质向骨盆内外壁或髋臼内渗出;向骨盆内外壁渗出量少时不会产生明显的临床症状,向髋臼内渗出时应立刻活动髋关节对骨水泥塑形,一般也不会产生明显的临床症状;若渗出量较大,且临床症状明显,必要时可以通过开放性手术取出。另外,骨水泥注入时可能产生肺栓等并发症,但这类情况发生率较低。

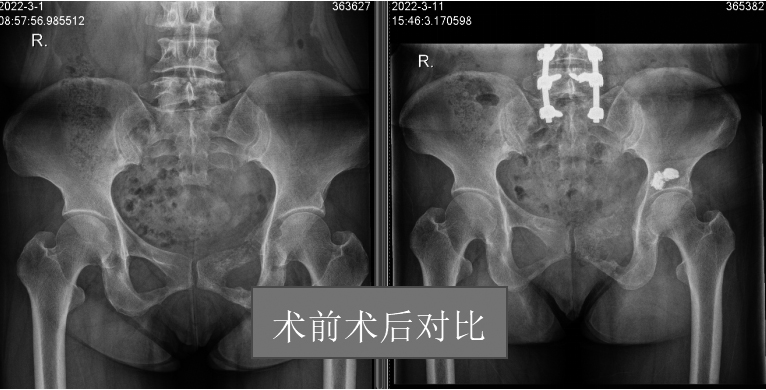

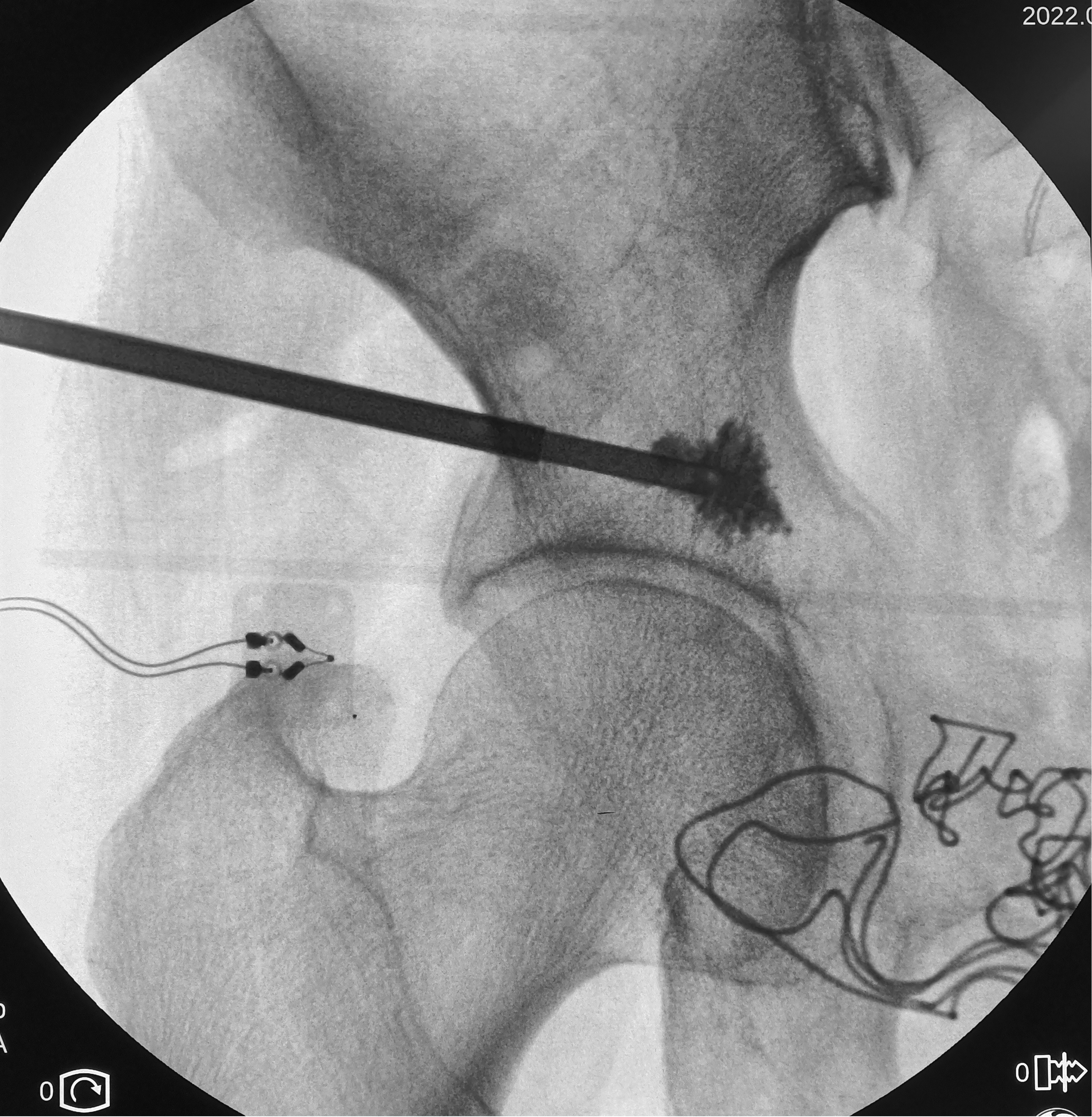

典型病例:患者为女性,50岁,以“腰痛伴左髋部疼痛6个月”为主诉入院,入院后完善相关检查,被诊断为乳腺癌骨转移。因患者疼痛保守治疗无效,多学科专家会诊后,决定先为患者缓解局部症状,之后进行综合治疗。

经过外科治疗,患者腰部及左髋部疼痛明显减轻,术前需要卧床休息,术后可以生活自理;2周后,患者被转至内科进行治疗;1个月后,进行术区放疗。现在,患者正在进一步治疗中。

目前,在癌症发病率升高的同时,科学技术也在快速进步,新的治疗方案层出不穷,各种新的化疗药物、靶向药物、免疫药物等特效药陆续上市,给肿瘤患者带来曙光。但是对于晚期患者,大多数药物只能延缓肿瘤进展,最终人与肿瘤共存。这些患者在治疗过程中多发生骨转移,而骨与人的运动功能密切相关,人若丧失运动功能,将严重影响生活质量。

为了提高骨转移患者的生活质量,临床医生做了大量探索与尝试,探索出一系列有效治疗方案,但是这些方案都有各自的优点、缺点。在髋臼骨转移中,与其他方案相比,经皮髋臼成形术花费较少,可取得即刻缓解症状的效果。另外,对于一部分患者,尤其是经济条件一般或较差的患者,虽然经皮髋臼成形术并非最佳治疗方案,但是经过此类手术的治疗,患者的症状会得到部分缓解,提高生活质量,同时降低医疗费用。

(作者供职于河南省肿瘤医院)   |