三阴三阳概念命名探究

中医的最大特点就是整体观念,认为人体是一个有机的整体,人与自然环境的统一性,强调“天人合一”。依据圭表测影绘制的太极图蕴含着中医阴阳学说的基本内涵,视周年阴阳变化曲线体现四时阳气之升浮沉降动态变化规律,六气、五行和藏象等相互对应构成道法自然的中医哲学基础,也是形成“三而成天,三而成地,三而成人”的宇宙万物表达程式,这对解读三阴三阳原始概念和命名有重要的指导意义。

厥阴风木、少阴君火、太阴湿土、太阳寒水、少阳相火、阳明燥金这些概念的命名,是由三阴三阳(厥阴、少阴、太阴、太阳、少阳、阳明)+六气+五行而来。源自何处?因何而如此对应?古人为何把三阴三阳与六气和五行搭配时,是厥阴风木而非少阳风木,是太阳寒水而非太阴寒水,是少阴君火而非太阳君火等,这些问题牵涉到对《黄帝内经》《伤寒论》的正确理解和运用,意义重大。

笔者参阅《黄帝内经》《四圣心源》《圆运动的古中医学》以及陕西中医药大学张登本讲《黄帝内经三阴三阳模式》等内容,并到登封观星台,实地参观实测日影,利用告成观星台高表二十四节气测影数据,精确绘制出阴阳太极图的心得体会,促使笔者对三阴三阳概念的命名作如下探究。

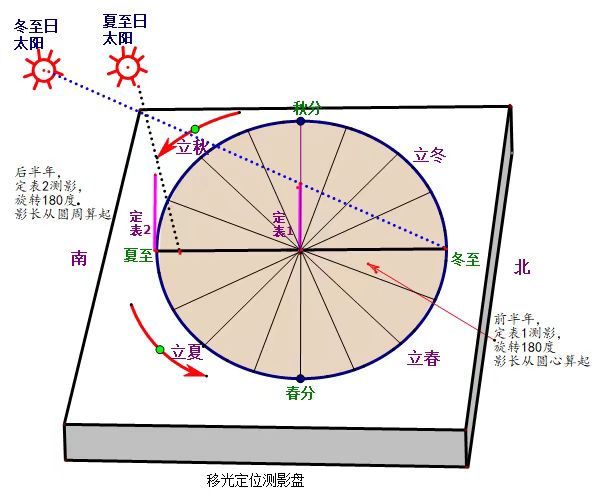

阴阳太极图体现着太阳视运动的变化,已成为学界共识。古人立表测影,采用移光定位法就能直观地绘制出太极图,并且把平面图形与具体活动结合起来。对此,登封市中等专业学校老师曹书敏做过深入研究,他通过模拟《黄帝内经》中移光定位和使用圭表测影数据两种办法,绘制出的晷影太极图,为探究三阴三阳概念的命名打开了一扇门扉。

《黄帝内经·素问·八正神明论》记载:“法天则地,合以天光。”《黄帝内经·素问·六微旨大论》记载:“因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之。”《黄帝内经·素问·六节藏象论》中说:“立端于始,表正于中,推余于终,而天度毕矣。”《黄帝内经·素问·生气通天论》中说:“天运当以日光明”“夫自古通天者,生于本,本于阴阳。”

《黄帝内经》中有多处谈到移光定位概念,曹书敏通过实践还原模拟了移光定位的操作过程:古人利用游盘和定表先确定每天正午的地方时,再利用两表确定南北方向,将逐日测量的影长点连接起来,就能体现太阳在一年中不同时段的变化,这些影长变化正体现了天地阴阳消长的规律。

我们把古人这种原始的立竿测影设施称为晷仪,其基本原理是:在平整木板上画出一个圆周,以十字形式标示出二至二分,再按顺时针方向以等份形式标示出二十四节气,且冬至与夏至呈南北方向放置;随后在圆心处插一根细针杆作为定表,观察冬至正午时的影长;接着在圆周外侧夏至处插一根同样粗细高低的细针杆作为定表,旋转木板并标记出不同节气的影长位置,再将不同影长连接起来,就会出现近似太极图的图案。但这并非太极图,而是平面晷影图,真正的太极图不是定表游盘影长图,而是二十四节气影长增减变化幅度图。

二十四节气影长增减变化幅度图,需在定表游盘影长图基础上进行修正,即去掉各影长中含有的夏至日影长,把夏至日的影长归为零,其他节气的影长减去夏至影长后再标点连接。

具体操作方法为:上半年,从圆心定表冬至点开始,依次以不同时段定表投射的影长,减去夏至日的影长1.5天文尺(1天文尺=24.367厘米)后的长度,为距离描出标点,连接各点后,画出上半年影长弧线;后半年,从圆周夏至点开始,依次以不同时段游表投射的影长,减去夏至日的影长1.5天文尺后的长度,为距离描出标点。此时,夏至日的影长归为零,连接各点后画出后半年影长弧线,且在冬至日恰好与上半年修正点对接,得到的修正圆中S线就是太极图形状。

对于移光定位概念的理解,“移光”并非移动太阳光线,而是移动圆盘所标记的不同时段(可以是二十四节气,也可以是月份);“定位”就是确定定表和游表的影长,把不同节气的圭表顶端影子标记下来再加以连接。之所以要用两根圭臬,是因为若使用一根圭表,标志一年不同时段的圆盘“移光定位”后,会呈现出大约对称的心形或扇形。

按照现代天文学理论,由于地球自转轴与地球绕日公转轴存在偏角,从地球视角观察,一个回归年的不同时间里,因太阳高度角不同,圭表投影的长度会发生变化:冬至日影最长,夏至日影最短;上半年影长由冬至日的最长影逐日变短,下半年由夏至日的最短影逐日变长。若以影长为阴、以无影的线段为阳,那么每一节气的影长和影长变化曲线,都体现了太极的变化规律,主要包括阴阳并存、阴阳互交、阴极生阳、阳极隐阴,其阴阳变化以圆心点为基础,不离不弃、负阴抱阳、周而复始。

以上晷影实测阴阳太极图和移光定位实测阴阳太极图是相同的,充分展现出阴阳消长的图式特征,以普遍直观可视的形式呈现出抽象的天地阴阳之气交互变化,彰显出古人通过圭表测影呈现天地信息、测量天圆地方的渊源地位。晷影阴阳太极图下方为冬至、上方为夏至,且冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬再回到冬至的周年顺序,从左到右符合天文学上的左旋顺序;在空间上,二至二分对应春夏秋冬和子午卯酉。尤其是阴阳变化幅度,与十二消息卦密切呼应,形象展现了春气温和、夏气暑热、秋气清凉、冬气冰冽的四时正气之序。其中的阴阳互根互用、消长平衡和相互转化,包含着阳生阴长、阳杀阴藏的动态变化,从中可看出阳气的释放度和收藏量、阴气的下降度和收敛量,对照《黄帝内经·素问·阴阳离合论》,能巧妙展现出三阴三阳的微妙输布离合规律。

三阴三阳之名与六气、五行的“应”“位”关系,在《黄帝内经》不同篇章中有记述。《黄帝内经·素问·六微旨大论》记载了古人通过圭表对日影变化的观察记录,以此确定季节气候循环顺序和阴阳盛衰活动。“帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。故少阳之右,阳明治之;阳明之右,太阳治之;太阳之右,厥阴治之;厥阴之右,少阴治之;少阴之右,太阴治之;太阴之右,少阳治之。此所谓气之标,盖南面而待也。故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。”这段文字描述了三阴三阳的一种模式,探讨的是阳气和阴气从少到多的顺序(即“盛衰何也”)。文中“此所谓气之标”里的“气”,指的是六气,即风、热、暑、湿、燥、寒,其本质是自然界中温度和湿度相互交融,通过升降、出入、开合、胀缩形成的六种气候状态;“标”是名字的意思,就是为六气所起的厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳这些名称。而“因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也”,则描述了古人用圭表测量日影(移光定位)来确定四季六气顺序(因天之序)和阴阳气盛衰(盛衰之时)的场景,说明古人给六气用阴阳起厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳这些名字,是通过圭表对日影变化的观察记录,掌握气候寒暑往来循环顺序和四时阴阳盛衰变化规律后确定的。

《黄帝内经·素问·六节藏象论》和《黄帝内经·素问·六微旨大论》中讲述了“六六制节”和“九九制会”的内容,一个是阐述天气与人气相通的关系,另一个是阐述地理与人气相通的关系。它是古人认识天地的简化模型,体现了天圆地方的观念。其重点解释了“应”和“位”两个字。“愿闻地理应六节气位何如?”中的“应”,指的是五行与六气的对应关系,也就是寒对水、风对木、热对火(上升的热叫君火,下降的热叫相火)、湿对土、燥对金。

“愿闻地理应六节气位何如?”中的“位”,《黄帝内经·素问·六节藏象论》中说:“岐伯曰:五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。”即一年有四时(季)、七十二候、二十四节气,二十四节气中从大寒起,每四个节气段为一个主气,共六个,称为六气。二十四节气的“气”与六气的“气”是体与用的关系,前者指节气所在的节段,后者指该节段气的主要特性作用。它们的气位顺序在《黄帝内经·素问·六微旨大论》中是这样描述的:“显明(清明)之右,君火之位也;君火之右,退行一步,相火治之;复行一步,土气治之;复行一步,金气治之;复行一步,水气治之;复行一步,木气治之;复行一步,君火治之。”完整呈现了六气在一年中的排位顺序。三阴三阳与六气、五(六)行的“应”“位”关系,展现了阴阳交互、天地相通的时空特征。

(作者供职于河南牧业经济学院) |