从赤脚医生到国家级名老中医

□乔振纲

今年是新中国成立70周年。身为乔氏中医传人的我,感慨万千。我常常想,我们乔氏中医为什么能够枯木逢春,日益兴旺呢?一个中医世家为什么父子都能够成为国家级名医呢?其中,我父亲是一个仅读过8年私塾的乡间郎中,为什么能一步步成为中医专科学院的教授、河南省中医药学会副会长、中华中医药学会理事、首批国家级名老中医呢?我为什么能够从一个赤脚医生成为第五批国家级名老中医呢?究其原因,除了世代祖传、个人不懈追求、奋发有为的因素外,还得益于共产党领导的新社会,得益于我们国家优越的社会制度,得益于国家扶持中医药的政策和精心培养中医药人才。

出身六代中医世家

一心造福患者

豫西乔氏中医肇始于18世纪中叶,迄今已近200年历史。玄祖乔春彦曾为清代正五品朝廷命官。他所处的那个时代,战乱频繁,疾病流行,广大百姓生活在水深火热之中。玄祖目睹广大百姓痛苦不堪的状况,在亲理政务之余,苦心钻研医术,一边工作,一边行医,甚至利用官府大堂为百姓诊病,既为良相,又为良医,在当地被百姓传为佳话,由此开创了乔氏中医的第一代。曾祖乔荫桐、先祖乔作令均为儒医。

我父亲乔保钧是乔氏中医的第四代继承者。父亲在童年时仅读过8年私塾,之后跟随祖父侍诊,在祖父的严格要求、口传心授下苦读岐黄之书,研习中医技术十几年,及至弱冠(男子20岁)之年,已能独立坐诊,游走于乡里为群众提供诊疗服务。1949年,新中国成立后,在国家政策的鼓励和支持下,我父亲协助祖父在陕县观音堂镇创办了“大生堂”诊所,诊所面积不足40平方米,一个铁铸的碾药槽和铜质的药臼就是诊疗、制药设备。虽然诊所狭小,设备简陋, 但是他们“济世活人”,以“重德积善”为座右铭,对患者不分贵贱,一视同仁;诊病认真,细致入微;用药价廉,力求疗效;对贫穷之人,大多免费。如此以医行善,每天来自四面八方之求诊者络绎不绝。

随后,国家出台了“团结中西医,继承发扬中医药学”的扶持政策,采取了一系列有力措施来发展中医药事业。中央人民政府卫生部(现为国家卫生健康委员会)中医进修学校就是在此形势下应运而生的。1954年,我父亲被选送到该校学习。毕业后,我父亲被选拔到洛阳专区中医进修学校担任专职教师。继之,我父亲曾先后调至洛阳正骨学院,担任伤寒温病教研室主任、内科主任等职务;调至洛阳市第二中医院,担任业务副院长等职务。1991年,经国家中医药管理局批准,我父亲被确认为全国首批(500名)名老中医专家之一;1998年,被河南省人民政府授予“有突出贡献的老中医药专家”。

随后,乔氏中医枯木逢春,在国家政策的引导下逐步发展为中医名家。

下乡两年赤脚医 初出茅庐获赞誉

我深受家庭影响,自幼立志岐黄。中学阶段,我即在父亲的指导下,学习中医药基础知识,及至高中毕业,不仅了解了许多中医药的基本知识和诊病的基本技巧,还被博大精深的中医学术思想所吸引。从此,我深深地“爱”上了中医,决心报考中医药院校,梦想成为一个百姓爱戴的好中医。可是,高考制度被废除了,我的中医梦受到了严重冲击。

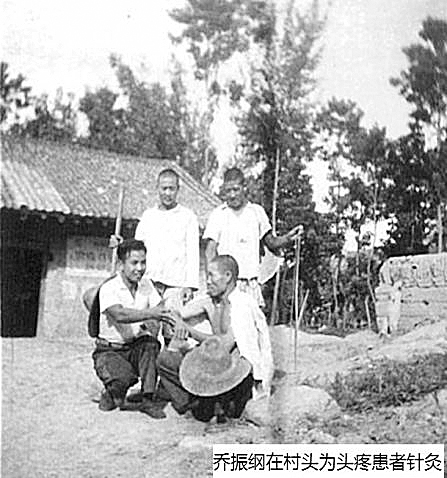

此时此刻的我,没有放弃理想,借机“逍遥”在家,抓紧时机学习中医,研读经典医籍。在背“汤头”、诵“药性”、练针灸的两年里,我的中医理论水平得到了提高。1968年,为了响应党的号召,上山下乡,我顺理成章地当了一个赤脚医生,还曾被聘为赤脚医生培训班的教员,主讲《中医基础》《针灸》《中药学》等课程;劳动之余,我用一根银针和一把草药为群众治病。我全心全意为群众提供诊疗服务,受到了组织的认可,曾先后两次被管理部门指定为医疗队的队长和组长,到指定的偏远乡村为贫苦群众防疫治病1个月。我先后诊治患者3000余人次,治好了许多常见病、多发病患者。每治愈一个患者,我都感到无比自豪。我记得在朱阳乡犁牛河山区,一位30多岁的农民患了尿潴留,尿不出来,患者的腹部憋胀、阵痛,且痛苦不堪。我看在眼里,痛在心里,决定用针刺疗法治疗,按照常规疗法,应先刺关元穴,配以阴陵泉穴、三阴交穴,刺后观察10分钟无疗效;我思考片刻,又改刺八髎穴,刺后立即用毛巾蘸热水,热敷患者腹部,热敷不足5分钟,患者产生了尿意,排尿至少1000毫升;我用针灸和汤药(乔氏溃疡散方)并用,治愈患病多年的胃溃疡患者;阳平乡下园村有一个8个月的男婴,出生后即患婴儿痉挛症,头部前后频繁摇动,影响喂奶,严重发育不良。我快速用针刺法治疗。在为其治疗十几次后,患儿痊愈。随后,患儿家长非常感激,就敲锣打鼓来到驻地感谢我。随后,我精心编写《针灸结合中草药治疗常见病验案100例》,并印刷成册,受到了同行的赞誉和管理部门的表彰。

赤脚医生的经历,使我深刻认识到国家出台“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的重要性!深刻体会到中医在基层深受广大群众的欢迎和信赖,体验到中医治病的确切疗效和自豪!从此,我更加热爱中医,坚定了从事中医的信心。

随后,国家恢复了高考制度。1978年,我顺利考上河南中医学院(现为河南中医药大学)。 通过本科5年的学习,我过去在实践中获得的感性认识得到了升华。有过去的感性认识作为基础,我所学到的理论知识更生动、更充实、更系统、更实用,为我以后在岐黄事业上大展宏图奠定了坚实基础。

矢志不渝搞临床 成就全靠党培养

1983年,我被分配到洛阳市第二中医院工作。由于具备一定的临床实践基础,又有本科5年的学习经历,加之崇德心善,待患者热情周到,受到广大患者的称赞,我被管理部门评为河南省卫生系统先进工作者。1991年,我被确认为名老中医乔保钧的学术继承人。在跟师学习3年期间,我每天随父侍诊。经其口传心授,现场教学,我学到了宝贵的临床经验和治病技巧,使我的治病能力得到快速提升。其间,我系统地整理了父亲的临床经验,并编写成《乔保钧医案》一书,经北京科学技术出版社发行后,受到中医界业内人士的广泛好评而畅销全国。我撰写继承论文近10篇,其中《乔保钧老中医与伤寒杂病论》在全国继承论文竞赛中荣获二等奖,对《乔保钧老中医治疗冠心病心绞痛经验浅探》在2017年香港“现代疑难病中医临床经验交流研讨会”上与参会嘉宾进行了分享。在洛阳市第二中医院工作15年间,我先后十几次参加全国性学术会议,并进行发言;先后在省级以上刊物发表学术论文50多篇,主编著作一部,参编著作多部,主持科研项目多项。这在我一生中,是踌躇满志、意气风发、拼搏奋进、硕果累累的15年。

1998年,作为“特殊人才”,我被调到广东省中山市广济医院工作。我认真地践行父亲的嘱托,在临床上接连打了几个“漂亮仗”,影响力很快从整个中山市波及全省。在此期间,我被聘请为院长顾问和专家委员会副主任;完成《痰病证治》一书的编写工作,并由人民卫生出版社出版;2001年,我晋升为中医内科主任中医师。这5年是工作能力充分释放,临床技能充分发挥,社会影响力充分展现的5年。

2002年年底,因父母年老需要照顾,我从广东省调至洛阳市第一人民医院工作。凭借乔氏中医的社会声望及我个人的影响力,我经常应邀到北京市、上海市、天津市等地进行会诊;多次应邀在全省基层医生培训班讲课,受到了培训者的赞扬。在此期间,我完成了《乔振纲医案医论精编》一书的编写,并于2016年8月由北京市华夏出版社出版。2012年6月,经过教育部、国务院学位委员会、国家中医药管理局共同批准,我被确认为“第五批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师”。

2018年,国家拨付专款50万元,为我建立了一个具有浓厚传统文化特色的“乔振纲工作室”,在工作环境得到极大改善的同时,还组建了精干的业务团队。这一举措是对我工作方面的最大支持,也使我受到很大鼓舞,使我重新焕发了青春活力,鼓励我努力奋斗、不断进取。

杏林迎来新时代 满怀信心迎未来

党的十八大以来,中国特色社会主义迈入蓬勃发展的新时代,国家非常重视中医药事业的发展,出台了许多保护中医、发展中医的法规和政策;从国家层面加强了对中医药的宣传(中央电视台在固定频道,设立中医药专栏宣传中医药专家,介绍中医药知识)。

最近,教育部决定把中医药的基础知识作为常识纳入小学教材,宣传中医药要从娃娃抓起,这一措施是具有深远历史意义的;在中医人才的培养上,除依靠中医药院校这个主阵地、主渠道外,还非常注重师徒传承教育,开启多渠道、多形式的教育模式;把中医列入对外文化交流的重要项目,支持并鼓励中医人员个体开业,出台了比以往任何时候都更加宽松、更加开放、更加容忍的政策;热爱中医、信任中医的群众大幅增长,人民群众产生了“中医热”,有形成潮流之势; 中医学术正昂首挺胸地跨出国门,大步走向世界,世界范围内正在形成“中医热”(凡有人群的地方一定有华人,凡有华人的地方一定有中医)。

中医发展的大好形势和日益走向全面振兴的美好前景,对于每个中医工作者来说,是巨大的鼓舞和鞭策。我一定要以国家为我建立工作室为契机和动力,对业务更加深入钻研,精益求精,一丝不苟,全心全意为人民的健康提供诊疗服务;要认清自己的神圣职责和担当,要尽心尽责地做好中医药的传承工作;努力培养更多的优秀中医药人才,为振兴中医药事业做出更大贡献!

(本文由刘永胜、艾金宝整理;图片由刘云飞拍摄)

乔振纲在为患者讲解防病知识

乔振纲在村头为患者诊治疾病 |