修女楼续篇

艰难已经过去 辉煌还在开创

本报记者 刘 旸 通讯员 马 霖

核心提示:3月4日,本版题为《修女楼见证郑州现代医疗的一段历史》的报道刊发后,吸引了不少医疗机构的关注,很多读者给本报留言,还有不少人发来了珍贵的史料图片。在此,本版整理出其中一组珍贵的老照片刊发在这里。透过这些老照片,可以探寻与修女楼有关的历史。

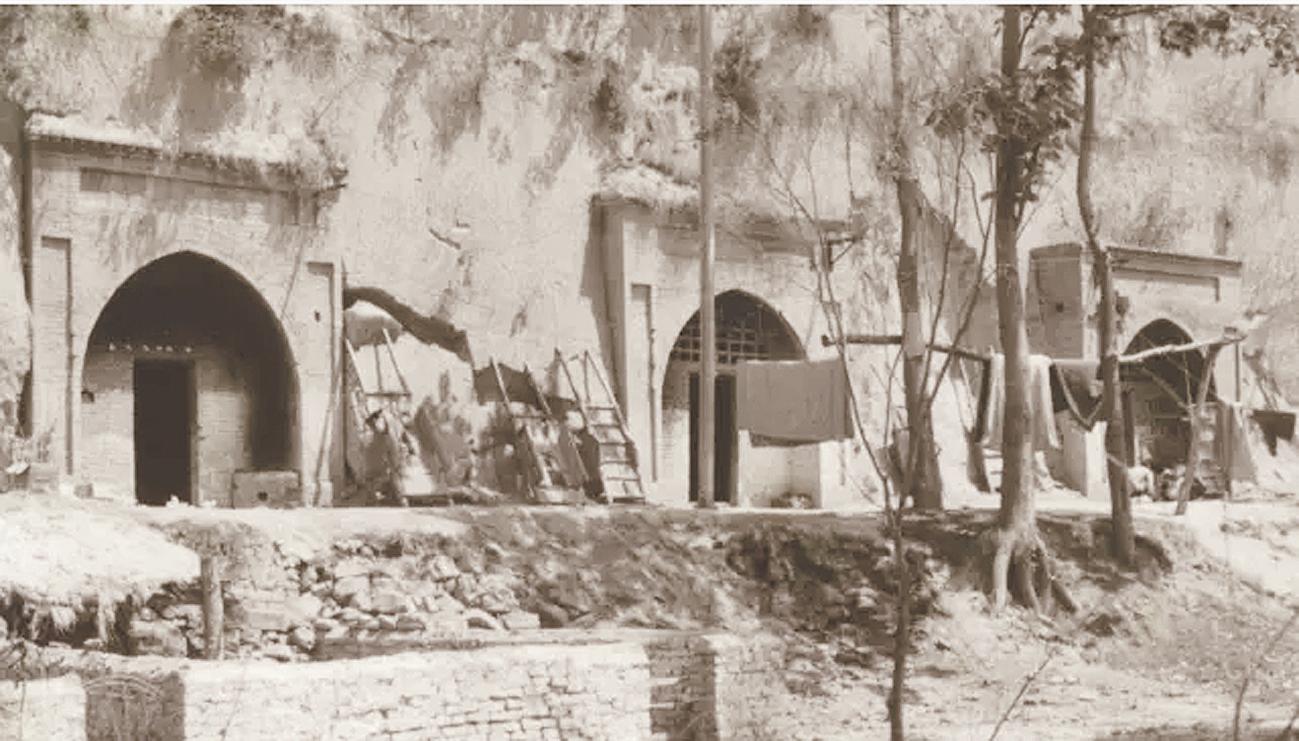

郑郊贾峪天主教堂旧址,内设看病点,抗日战争时期医院曾迁至此地。

天主教堂

医院原岗杜分院手术室外景

修女楼

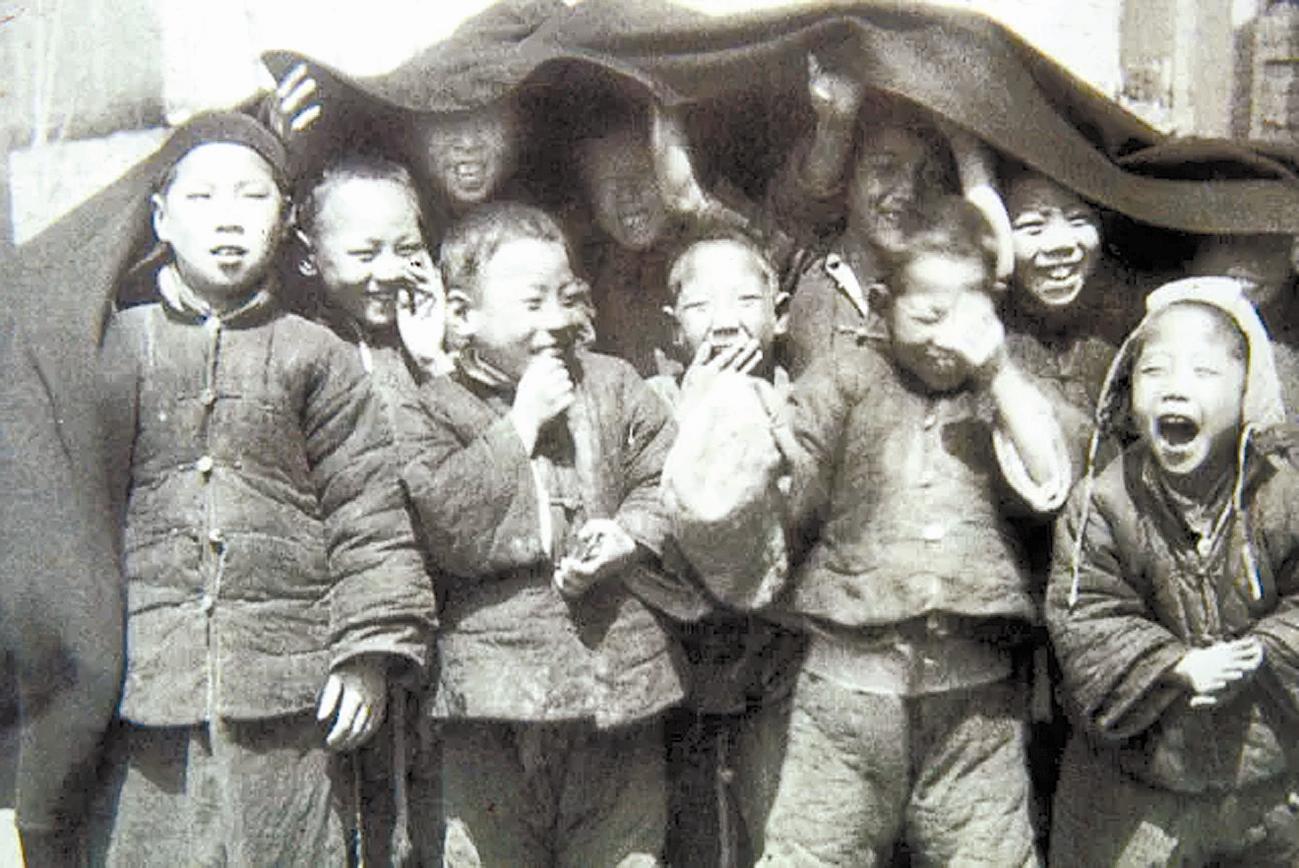

躲避战火的孩子们

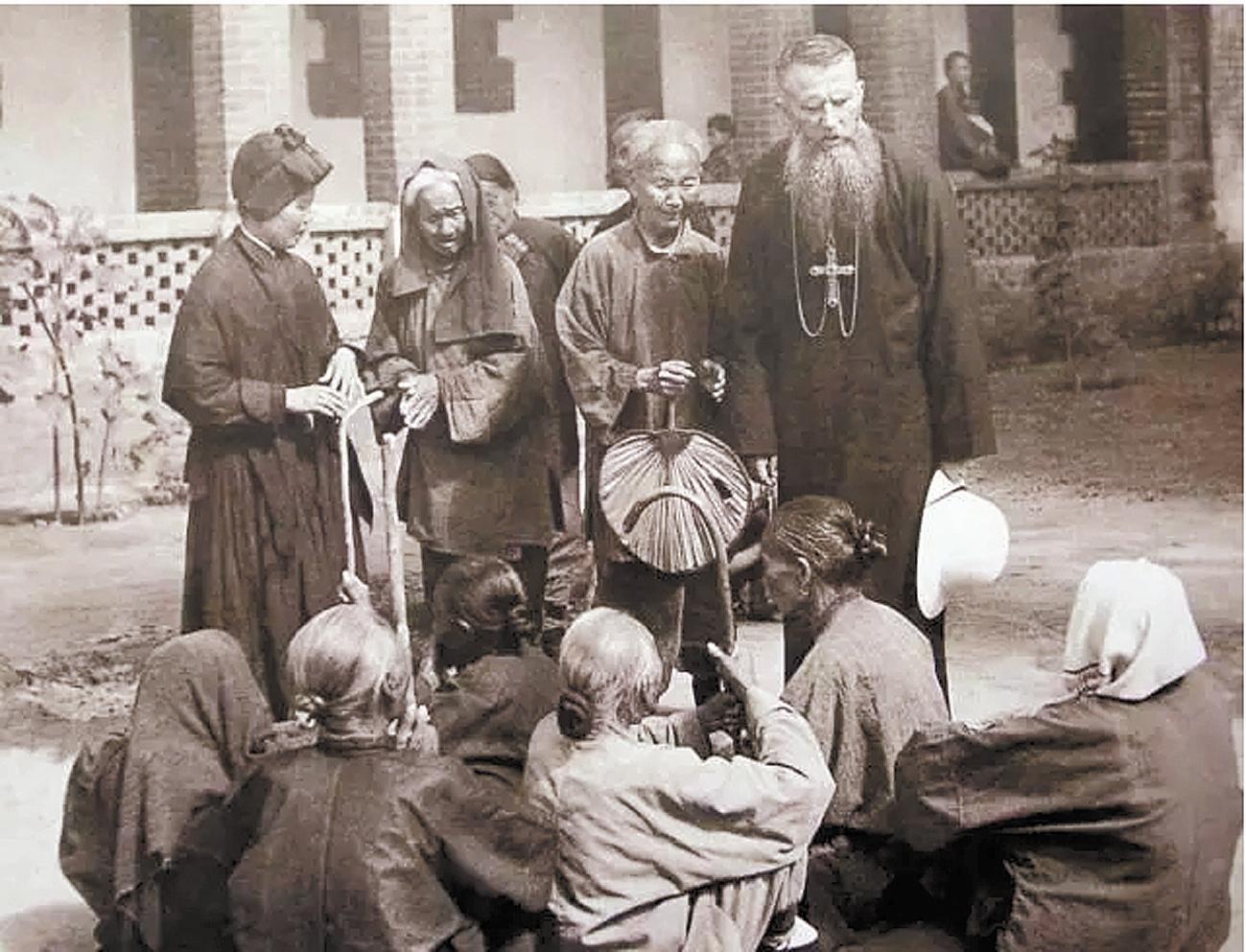

主教和修女们看望老人

始建于1912年的郑州市中心教区慕霖路天主堂医院旧址,现仅存一幢残破的修女楼,坐落在郑州市解放路立交桥下。这是105年来郑州现代医疗卫生事业发展的开端,它见证了教会医院的兴衰……

清朝光绪二十八年(1902年),卢汉铁路通车后,各地商人云集郑州,竞相在郑州火车站附近盖房经商。

清朝光绪三十年(1904年),天主教意大利传教士贾师谊偕尚德范、卜樊德、彭柏严等意大利神父及德姆姆、李姆姆等意大利修女辗转来到郑州传教。

1906年,贾师谊等人在郑州原慕霖路4号购买土地,建成第一座教堂。

1911年,升任主教的贾师谊着手筹建医院。

1912年2月,天主教会在教堂两边临街的两间平房门口,挂起了“天主堂医院”的牌子,时称郑州市中心教区慕霖路天主堂医院。同年,在医院旁边,供修女居住、办公、礼拜的公寓楼——修女楼一并落成。

1937年,日本发动全面侵华战争。日军轰炸郑州,造成大量民众伤亡,但因天主堂医院所在地教堂房顶上立有意大利国旗,躲避了轰炸。教会人员对难民来者不拒,并安排吃、住。

1938年夏天,日军开始轰炸教会区域,包括教堂在内的一些天主教会建筑被炸塌,但修女楼安然无恙。

1938年后,为了躲避日军飞机轰炸,医院重点转移到岗杜分院。

1941年10月,郑州城区再次被日军轰炸。郑州、许昌等地天主教堂的主教、神父、修女纷纷举办难民收容所,并以“国际救济委员会”的名义,分配救灾物资给难民,为难民免费诊治疾病,施舍食物。

1947年夏天,郑州城区霍乱大流行,很多民众再次涌进医院,医院门诊量剧增。为了维持运转,医院随后实行了收费制度,但对门诊收费标准确定了“贫者减,赤贫者全免”的优待政策。

1948年10月郑州解放时,全市仅有公办的省立郑州医院、郑县天主教会办的公教医院、华美医院以及民办的思明眼科医院,病床128张,中、西医医务人员288人。从医务人员数量和病床数量上看,当时的天主堂公教医院实力相对雄厚。

1953年5月3日,郑州市人民政府派代表接管天主堂公教医院,并将其更名为郑州市公教医院,设置了不少群工组织。

1963年,医院发展成为以外科为主,设置有外科、内科、妇产科、小儿科、中医科、针灸科、正骨科、皮肤科、眼科、五官科等科室的综合性医院,医务人员增加至258人。

1965年,医院更名为郑州市第四人民医院。在“文革”时期,因备战需要,医院搬迁到了荥阳县(今为荥阳市)农场所在地洞林寺。

1973年2月,医院回迁至郑州。

1973年,经过多个部门磋商,郑州市第四人民医院决定利用黄河中路路北原省建筑职工医院院址建设新院。

1975年,郑州市第四人民医院与成立于1960年的郑州市工业医院(前身是郑州市地方国营工业卫生所和手工业管理局生产合作社联合诊所)合并,组建郑州市第五人民医院。

2008年7月1日,设有60多个临床医技科室的郑州市第五人民医院更名为郑州人民医院,成为郑州市属医疗机构的主力军。

如今的修女楼,已被郑州市人民政府作为优秀近现代建筑进行保护。而郑州人民医院也已实现集团化发展,迈入三级甲等医院行列。

本组图片由郑州人民医院提供 |