今年8月19日是第五个中国医师节。像往常一样,全省医务工作者依然坚守在临床诊疗、疫情防控的第一线,全力做好患者救治、核酸检测、疫苗接种等各项工作,以实际行动践行着伟大抗疫精神和“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神。

成绩殊不易,未来更可期。此时此刻,他们依然秉承严谨务实、精益求精的作风,努力钻研医术,练就过硬本领,不断提高医疗服务质量和水平,以“仁心仁术”践行医者初心、护佑群众生命安全,为全面推进健康中原建设更加出彩贡献力量。

奉献 担当

本报记者 丁 玲 王 婷

一代人有一代人的使命与担当。

在医师队伍中,有勇攀医学高峰的学术带头人,有视病人如亲人的普通医者,也有以生命守护生命的抗疫勇士,更有不顾年迈之躯呕心沥血护佑“新苗”的先行者与引领者……他们几十年如一日,奋战在临床和科研第一线,在守护患者的路上拼尽全力,以实际行动展现健康所系、性命相托的为民情怀,诠释救死扶伤、大爱无疆的医者仁心。

要问他们为何如此拼命,他们的回答是:

“只要能动,就要为患者服务”

在郑州大学第一附属医院门诊18楼,时常看到一位百岁老人的身影,他就是郑州大学第一附属医院眼科教授张效房。

在眼科专业医疗、教学、科研一线工作了77年,已经102岁的张效房依旧工作不辍,坚持每周到郑州大学第一附属医院门诊18楼办公室工作。

“活一天就要在医生岗位上奉献一天。把自己的一切献给党,献给党的事业,为最终实现共产主义这个远大目标而奋斗终生。”张效房以实际行动践行他的入党誓言。

“我现在能多看一个患者就多看一个,争取工作到100岁。”郑州大学第二附属医院胸外科教授、主任医师,今年97岁的寿化山依然奔波在从家到医院的路上、忙碌于患者之间。

寿化山说:“我是共产党员,就要为群众服务。我当医生积累了一辈子经验,趁身体还行,就要活一天工作一天。”

退而不休,一直对治病救人保有热忱的还有河南省人民医院皮肤科专家朱钵。8月12日一大早,满头白发的朱钵像平常一样,早早地赶到诊室,等待患者的到来。

“让患者少花钱、治好病。”这是朱钵经常挂在嘴边的一句话。今年93岁的他坚持每周坐诊,是院内仍在坐诊的年龄最大的专家。多年来,朱钵坐门诊养成一个习惯——每天8时开始的门诊,他都会提前到诊室。中午12时,他没离开过诊室。不管多晚,他都会把最后一个患者看完再下班。

“只要能动,就要为患者服务。因为党让我学了医,我应该把这个还给群众。”就这样,70年来,朱钵对群众的病痛做到感同身受,享受让患者重获健康的快乐。

“既然选择了当医生,就要干好”

每周一,是郑州市第八人民医院副院长孔德荣坐诊的日子。诊室外,是提前一周就挂好号的患儿;诊室里,坐在人群中间的孔德荣,时而眉头紧蹙,时而陷入思考之中。

从普通住院医生一步步成长为医院的管理者,孔德荣走过了33年的从医路,在河南省首创开放式家庭化的儿童青少年心理病区,累计接诊10万余人。

从沉溺网络、自伤自残的花季少年,到悲观厌世、企图跳楼自杀的8岁女孩;从被“心口疼”折磨10年的姑娘,到冲动暴躁、拿刀挥向父母的大学生,孔德荣在接诊中发现,精神疾病的发病人群越来越低龄化,这让孔德荣心痛。

“一个有问题的孩子背后,是有问题的家庭。”孔德荣说,“很多成年人的心理疾病,病根儿都在儿童青少年时期。能不能防患于未然,不让儿童青少年时期的创伤成为疾病暴发的因素?”

就这样,孔德荣开始关注儿童青少年心理健康。2002年,孔德荣在医院开设了第一个开放式家庭化的儿童青少年心理病区,致力于让阳光照进这些青少年的心里。

在河南省卫生健康系统,有众多像孔德荣一样的医师在临床一线坚守三四十年,他们“医”心向党,默默奉献。郑州人民医院乳腺外科主任刘薇就是其中一位。

从医35年来,从刚出生3天的患儿,到101岁的患者,刘薇除了精心治疗外,还站在女性的角度为患者着想,化解患者对疾病的恐惧和心理上的阴影。

10年前,有个小姑娘得了巨大纤维腺瘤,因家庭贫困,手术一拖再拖。刘薇得知后悄悄为孩子交了住院押金,并安排了手术,又给孩子买来营养品、学习用品和新衣服。出院后,孩子发来短信:“刘妈妈,我长大后一定好好学习,争取考上大学,当一名医生,报答刘妈妈的恩情!”

此后,许多患者亲切地称她“刘妈妈”。作为学科带头人,刘薇带领的乳腺外科专业团队从零开始、从小到大、从弱到强,一路成长为行业中的佼佼者。腹壁下动脉穿支皮瓣乳房再造术、微创旋切治疗男性乳腺发育症及副乳等技术更是填补省内空白。

“从事外科工作的女性医生,要比男性付出更多的时间和精力;但是,既然选择了当医生,就要干好。”刘薇说。

“在患者需要的时候,就要勇往直前”

8月15日19时许,记者穿过安静的门诊大厅,找到河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)副院长、河南省中医药防治骨肿瘤工程研究中心主任李记天时,他正在办公室伏案工作。

李记天笑言,自己拥有“两室一厅”:白天门诊大厅、手术室,晚上研究中心实验室,两点一线的生活已经成为他的常态。李记天工作累了就在沙发上休息一会儿,醒了就爬起来继续干,每天只睡四五个小时。

隔着实验室厚厚的玻璃,同事们经常能看到李记天对着显微镜或者实验仪器做实验,抑或对着电脑阅读文献。

作为全国屈指可数的“中西医双博士”,“85后”李记天出身于中医世家,赴美留学深造9年后,毅然回到家乡,致力于推进中医药科学研究以及科研成果转化工作。

李记天主要从事中医药防治骨肿瘤及脊柱、关节、创伤相关疾病的临床、科研和教学工作。其中,骨肿瘤高发于10岁至20岁的青少年,发现的时候往往已是晚期,目前多采取化疗+手术截肢的治疗方法。

“我能不能不截肢……”在临床工作中,李记天每次听到患儿急切的声音,看到骨肿瘤患儿渴望的眼神,都十分心痛。他期盼孩子们能恢复健康,重新奔跑。

李记天痛下决心,积极投身于骨肿瘤的早诊、早治研究。他结合河南省洛阳正骨医院骨伤专科优势,创新中医药与现代技术相结合的中医肿瘤诊疗模式,潜心研发骨肿瘤早期诊断的试剂盒,以提升骨肿瘤的早期诊断率。

“在坚持守正的基础上力求出新,是未来中医药发展的方向。我要用现代科学技术研究中医,提升中医药科技创新水平,让更多的患者享受中医药带来的福祉。”对于自己的科研之路,李记天信心满满。

和李记天一样主动担当的青年医师,在河南省卫生健康系统还有很多,宗庆华就是其中之一。

“不是在手术,就是在准备手术的路上。”这是郑州市中心医院神经外科副主任医师宗庆华的工作常态。从医12年,最令他开心的事就是看着患者康复出院。在采访中,内敛的他没有过多言语,但柜子里一摞摞荣誉证书已经说明了一切。

2018年年初,郑州市中心医院神经外科引进了微球囊压迫术,以更加微创的方式帮助患者解除痛苦。作为此项术式的重点培养对象,宗庆华接诊的患者越来越多,手术越做越精湛,众多高龄、合并基础疾病的三叉神经痛患者慕名前来,其中手术年龄最大的患者97岁。

谈到传承,宗庆华最想对年轻医师说的就是“认真”二字。他说:“我们面对的是人体的‘司令部’,稍有不慎,轻则功能障碍,重则危及生命。必须时刻保持敬畏之心,做到严谨、严格。”

急救工作,重点就是“急”和“救”。急救人员的每一次冲锋,都是与死神赛跑,其中少不了年轻医师的身影。

8月15日,郑州人民医院东院区急诊科平静而有序。科室主任高建凯像平时一样,在科室里巡视工作。作为在急救战线工作了13年的“急救老兵”,哪里有需要,哪里就有他的身影。不管是支援武汉抗疫还是抗洪救灾,高建凯都首当其冲。

“我是一名党员,是一名医生,在患者需要的时候,就要勇往直前。”说起自己的选择,高建凯目光坚定。

坚守 传承

本报记者 刘 旸 郭娅妮

中国医师节,也是乡村医生的节日。

“守乡村、护健康,是咱们的责任。”在采访中,一些乡村医生用质朴的语言,讲述着自己在基层卫生工作中的坚守与传承。

家中三代乡村医生

村里谁有头疼脑热都找他

“村里谁有个头疼脑热的都找冯政伟,他的电话就是我们村的‘120’。无论刮风下雨还是大雪纷飞,大半夜,一个电话,他就来了,从不嫌麻烦。”一提起乡村医生冯政伟,洛阳市伊川县鸦岭镇黑羊村的村民纷纷称赞。

冯政伟一家三代都是乡村医生。他的父亲冯虎生曾在黑羊村行医45年。“从小耳濡目染,很小的时候我就想当医生。”冯政伟说,小时候,半夜经常会被“咣咣咣”的敲门声惊醒,他就知道父亲又该出门看病了。“当时不理解,现在我也是一名乡村医生了,很认同父亲的做法,也很佩服父亲这么多年的坚持。”冯政伟说。

从父亲身上,冯政伟学会了24小时随叫随到,学会了救治急诊患者时的准确把握与果敢,继承了父亲降低收费标准、尽全力服务乡村患者的医德医风。

2009年的一个雪夜,睡梦中的冯政伟被一阵电话铃声惊醒。村民秦俊华在电话中紧急求救:“政伟,你杨大娘晕倒了,躺在地上不能动,你赶紧来。”冯政伟一边询问患者病情,一边穿衣出门。门外,白雪早已埋住道路,一脚踩下去雪已及膝,冯政伟就沿着崎岖的山路,踉踉跄跄地走到秦俊华家中。查看病情后,冯政伟怀疑杨大娘是煤气中毒,果断进行抢救。突然,秦俊华也歪倒在地上。冯政伟二话不说,赶紧扶起秦俊华展开治疗。在雪夜里,汗水浸湿了冯政伟的衣衫。

事后,秦俊华眼含热泪,说:“政伟,多亏有你,你就是我们的救命恩人啊!”村民的需要与信任更加坚定了冯政伟扎根基层的决心。

黑羊村距县城25公里,全村652户、3200多名村民,散居在前村、后村、寨上、北沟4个自然村中。复杂的村情村貌,散居的村民,给乡村医生的工作带来了不少困难。

实施国家基本公共卫生服务项目以来,在冯政伟的努力下,全村无一例麻疹病例,无一例常住高血压患者因患脑血栓而形成偏瘫。冯政伟对全村248名高血压患者、51名糖尿病患者的综合管理,做到了档案完备、检查和预防记录详细、患者签字认真工整。他把这项工作做到了全镇领先。

如今,冯政伟的父亲已经退休,冯政伟的儿子冯壮壮又接过了接力棒。

“当乡村医生压力很大,时间还不自由,但只要黑羊村这一方百姓需要我,我就会带着儿子一直坚守在这儿。”冯政伟说。

服务村民50年

在基层传承中医药技术

20世纪80年代的农村缺医少药,田垄上的“赤脚医生”是那个年代最显著的医者标签,他们用中医药守护了一代又一代人。

河南省鹤壁市浚县善堂镇徐家村的徐东升就是一位善用中医药的乡村医生。今年69岁的徐东升行医近50年,凭借家传的中医药技术和所学的现代医学知识,服务十里八乡的患者(1里=500米)。

“俺奶奶是一位铃医,她曾背着药箱、手摇串铃,在大街小巷奔走,为百姓医治疾病。这是我对医生的最初印象。”徐东升年少时,行医的祖母给他留下了深刻的印象。

回忆起祖母,徐东升提到了一件小事:祖母用中药治好一个患荨麻疹的年轻人。事后,这个年轻人给祖母送来了两斤粮票(1斤=500克)、20元钱和两盒饼干,以表达感激之情,祖母再三推辞后只留下了饼干。这件小事只是祖母行医生涯中的一个小善举,却让徐东升认识到,医生是一个受人尊敬的职业。“以后要学点儿本事,能帮助人,也能受人尊敬。”祖母的话让徐东升在年幼时就坚定了学医的想法。

1976年,徐东升完成学业后回到家乡学习家传中草药知识,成为一名“赤脚医生”。当时农村缺医少药,交通也不便利,徐东升为了给村民看病,不分白天黑夜,村民随叫随到,几十年间骑坏了4辆自行车和4辆电动自行车。

经过多年探索和实践,徐东升对中医药治疗慢性病有了自己的心得,来找他看病的人越来越多。“过去用西药多,现在用中药多。中医药不仅有效,而且经济安全。”徐东升说,他现在的心愿就是能有更多人了解中医药,不断把中医药发扬光大,为更多人服务。

与徐东升的经历类似,70岁的固始县郭陆滩镇东元村卫生室乡村医生马典坤,也在乡村服务了50年。“老百姓对俺好,俺不能抛弃他们啊,要一直扎根农村,服务好村民。”马典坤用纯朴的话语,解释自己70岁还在乡村坚守的原因。

马典坤说,他自幼在父亲的熏陶下,对中医药有着浓厚的兴趣,经常在村卫生室看父亲为村民把脉、针灸。于是,他不断学习,如愿成为一名乡村医生,开始用中医药为村民治疗慢性胃病、风湿病、肝炎等。

在诊疗过程中,马典坤坚持中医为主、中西医结合的治疗方式,通过“望、闻、问、切”为村民进行中医药治疗。据马典坤回忆,曾有一名在广东打工的30多岁男性肝炎患者,花了很多钱病情都没有缓解,听说马典坤是治肝炎的“能手”,他便选择回老家找马典坤治病。

“患者来时面色蜡黄,病情严重。我用中西医结合的方法为他治病,很快病情就缓解了。我为他节省了一大笔医药费,他们一家都很感激,还给我送来了锦旗。”马典坤回忆道。

扎根乡村50年,马典坤成了乡亲们口中“20块一服中药就能药到病除”的良心医生。现在,在马典坤的熏陶下,他的4个孩子都选择了学医。他所在村卫生室里的3名医生,分别是他和他的二女儿、二女婿。

“我常对孩子们说,不论有多大成就,都不要忘了我们的根在乡村、在中医药。如果有一天我干不动了,你们要留下,守住村卫生室、传承中医药技术,守护好乡亲们的健康。”马典坤说。

投身公益事业

她们还是村里的“热心肠”

77岁的滑县留固镇程新庄村乡村医生王竹梅,除了为村里的乡亲们提供医疗服务外,20余年间,她还义务或补贴供养了600余位农村老人。“比亲人还亲。”这是王竹梅经常听到的话。

“我出身于中医世家。刚学医时,父亲就告诫我‘金钱如粪土,名誉值千金’。”王竹梅说,1971年,她开始坐诊,前5年看病抓药不收钱,全靠父亲支持诊疗费用。

20世纪90年代末,王竹梅家附近有两位孤寡老人,老人不会做饭,又没人照料,经常饥一顿饱一顿。“到了饭点,他们常端着碗来家里,靠在门口,说想喝点儿水。”王竹梅告诉记者,实际上,他们是饿了,却又不好意思张口。于是,她就招呼两位老人进屋吃饭。“当时农村没有敬老院,我想,如果把这些老人聚到一块,有人给他们做饭吃,那该多好。”

说干就干,王竹梅在自家门前支起了饭摊,张罗村里几位孤寡老人的饭食。“王大夫供养孤寡老人”的消息随着十里八乡前来看病的乡亲传播开来,其他村庄的孤寡老人也想来“投靠”王竹梅。

自2002年起,王竹梅“建一座敬老院”的念头愈发强烈。她租下村里的废弃砖瓦厂,决定建一所医养结合医院,用医院的收入养敬老院的老人。经过一年多奔波,王竹梅借了100余万元。“就是去要饭,我也先给老人吃。”王竹梅信心十足。

2004年,滑县康太福利医院正式成立,内设养老中心。“就是想让孤寡老人老有所养。”王竹梅说,2004年-2018年,先后有400多位老人得到妥善照料,她还为60位孤寡老人养老送终。

如今,年过七旬的王竹梅短发齐耳,穿上白大褂,显得神采奕奕。坐诊时,她总是轻声细语;照料老人时,她把脉问诊、嘘寒问暖、加油鼓劲,有说不完的话。

和王竹梅一样,焦作市武陟县詹店镇何营村第二卫生室乡村医生秦桂香,也选择了积极投身公益事业。

2001年,秦桂香成为一名乡村医生。“我比较喜欢跟小孩儿接触。给孩子们解除病痛后,家长的满脸笑容让我很有成就感!”秦桂香说,喜欢孩子的她选择专攻儿科急症,多年的积累让她有了不少“拥护者”,村子里还有一家五代人都找她看病的。

除了是十里八乡有名的乡村医生,秦桂香还是热心公益的应急救援协会会员,乡亲们亲切地称赞她“真是热心肠”!

2021年7月,秦桂香曾以武陟县应急救援协会救援队医生的身份两次到新乡灾区救援,为当地群众和救援人员提供医疗救助。“我们经过商量,确定了分工和物资准备工作。我除了捐款外,还需要准备急救的常用药品和器械。在救灾现场,很多救援人员有外伤、烫伤,还有被水泡得长了湿疹,他们都顾不上处理,我在现场帮助他们进行紧急处置,可有效缓解病情。”秦桂香介绍道。

自2022年以来,秦桂香还通过武陟县应急救援协会参与了两次防汛应急演练,进行了一次溺水应急救援演练。“现在正是汛期,防洪防汛工作很重要,防溺水工作也很重要。演练我不能缺席,这是一次练兵。”秦桂香说。在演练现场,秦桂香和队员们一起按照预案进行演练,作为一名队医,她不仅需要参与常规救援,还要随时处置队员们的外伤和中暑等情况。

“乡村医生属于专业的卫生技术人员,公共卫生、公益救援等工作需要我们加入。为患者治病是我的本职工作,参与公益事业是我很想帮助别人的具体体现。我想用自己微小的力量让这个世界变得更美好。”秦桂香这样讲述自己投身公益事业的初衷。

(侯林峰对本文亦有贡献)

尊严 安全

本报记者 冯金灿

《医师法》于2021年8月20日颁布,自2022年3月1日起施行。《医师法》实施之前,有的医生遭遇医疗纠纷和“医闹”,甚至要“冒着生命危险”治病救人;《医师法》实施之后,“医师依法执业受法律保护,医师的人格尊严、人身安全不受侵犯”逐渐成为社会共识。

《医师法》为新时代医师队伍高质量发展提供了坚实的法治保障。医师们纷纷表示,有了《医师法》的护佑,更有尊严、职业荣誉感和安全感,将以更加饱满的精神状态为人民健康服务……

医患关系更和谐了

今年75岁的冯周琴是河南省人民医院神经内科主任医师。1970年,冯周琴从北京医学院毕业后走上工作岗位。

冯周琴1979年考取神经病学硕士研究生,在1982年毕业后,来到河南省人民医院工作。

“我读大学时,国家就号召‘为祖国健康工作50年’。这也是我的目标。2020年,我实现了这个目标。”冯周琴说,“因为我是河南省人民医院第一位神经内科硕士研究生,经常应邀到各地会诊疑难和重症患者,再加上我工作时间比较长,所以对《医师法》实施前后的变化印象深刻。”

在《医师法》实施之前,冯周琴到全省各级医院会诊疑难和重症患者时经常会看到有些医院出现医疗纠纷甚至“医闹”事件。有时,冯周琴还需要充当“灭火队员”或“调停人”的角色。

《医师法》实施之后,医患关系更和谐了。这是因为《医师法》第四十九条规定“禁止任何组织或者个人阻碍医师依法执业,干扰医师正常工作、生活;禁止通过侮辱、诽谤、威胁、殴打等方式,侵犯医师的人格尊严、人身安全”;第六十条规定“违反本法规定,阻碍医师依法执业,干扰医师正常工作、生活,或者通过侮辱、诽谤、威胁、殴打等方式,侵犯医师人格尊严、人身安全,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚”;第六十三条规定“违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成人身、财产损害的,依法承担民事责任”。

“这些规定震慑了社会上个别不法之徒,使他们在决定参与和实施‘医闹’行为时有所顾忌。在医师队伍服务水平和技术水平不断提高、人民群众知法守法意识不断增强、个别‘医闹’知难而退的大环境下,现在我们的医疗秩序、医疗环境和医疗质量普遍有所提高。这都是《医师法》颁布和实施所带来的新气象。”冯周琴说,“对我个人来说,不管身处哪种环境,做一名好医生,好好为大家看病的心从来没有变过,也永远不会变。现在有《医师法》的保护,我又有了新目标——再为祖国努力工作20年。”

职业荣誉感更强了

虽然没有冯周琴那么长的工作时间,但是今年40岁的薛金虎谈起《医师法》实施之后的变化,也感觉“职业荣誉感更强了,干劲儿更足了”。

1982年出生的薛金虎是郑州大学第一附属医院麻醉科医生。他认为,《医师法》保障了医师的合法权益,体现了对医师的尊重和对其社会贡献的肯定。

“‘保障医师合法权益’是《医师法》开篇的第一句话,体现出国家对医师权益的重视和保护。这让我们体会到了职业荣誉感,激励着我们更好地为社会大众提供更高质量的服务。”薛金虎说,“《医师法》专门增设‘保障措施’一章,对长期以来中央和地方层面关心关爱医务人员的务实举措进行了总结提炼,上升为法律制度。同时,《医师法》强化了‘医闹’入刑的法律规定,可以让我们以更饱满的精神状态心无旁骛地为人民健康服务。”

在薛金虎看来,《医师法》还让医师更“放心”地救人了。近年来,一些医生在飞机、高铁等公共交通工具上救人,用行动践行了“生命至上”,但事后遭人索赔的极端案例也偶有发生。这让医生碰到危急情况实施急救时,内心多少有点儿忐忑。对此,《医师法》第二十七条明确指出:“国家鼓励医师积极参与公共交通工具等公共场所急救服务;医师因自愿实施急救造成受助人损害的,不承担民事责任。”

“这项规定为医者仁心提供了法律保护,免除了广大医师的后顾之忧,可以让更多的生命获得及时救助。”薛金虎说,“类似的亮点还有很多。我们在《医师法》的保护下,一定会牢记从业的初心使命,用温暖的人文关怀、精湛的专业技能,为群众更好地服务。”

漯河市临颍县瓦店镇魏墩村卫生所乡村医生薛小伟也有同感。《医师法》实施之前,他时常从网络上看到有些医疗机构出现“医闹”和暴力伤医事件,严重影响医患关系和正常的就医秩序。

“医生没有尊严,生命安全没有保障,严重影响了我们学医和行医的积极性。《医师法》给予我们法律保护,让我们从业更有安全感和自豪感。”薛小伟说。

未来更有奔头了

邢冉是河南中医药大学第三附属医院妇产科副主任,目前正在海南抗疫一线支援。

“今年这个医师节很特殊,我们在海南抗疫一线,深深感受到了海南人民对我们医务人员的尊重和贴心照顾,我感觉职业荣誉感更强了,我为我是医生感到骄傲。”邢冉说。

据邢冉介绍,海南当地政府十分贴心,大到住宿和通勤问题,小到饮食习惯,都会征求他们的意见和建议。海南人民看到医务人员的辛勤付出,还专门送来特色椰汁等。

“我印象最深的是,有一天,我们在罗驿村检测时已经晚上8时左右了,当地的村支书专门用自家的鸡做了白切鸡给我们送来。我们十分感动,感觉再苦也是值得的。”邢冉说。

在海南抗疫一线支援期间,邢冉通过了解当地基层医疗技术水平并结合自己工作经历,认为《医师法》注重补齐基层紧缺专业短板的规定十分及时。

《医师法》第四十六条规定:“执业医师晋升为副高级技术职称的,应当有累计一年以上在县级以下或者对口支援的医疗卫生机构提供医疗卫生服务的经历;晋升副高级技术职称后,在县级以下或者对口支援的医疗卫生机构提供医疗卫生服务,累计一年以上的,同等条件下优先晋升正高级技术职称。”

邢冉说:“作为一个下乡扶贫一年的医生,我深知基层医疗资源紧缺和老百姓看病难问题。目前,国家正在加大基层医疗机构投资力度,但高层次的医学专业人才不是一朝一夕可以培养出来的,这就造成基层医院‘空有武器无人会用’的尴尬局面,当时我去支援的医院微创手术基本是零,经过我一年的带教,目前可以开展基本的手术,但距离满足群众需求还远远不够,需要长期扶持。《医师法》的相关规定很好地解决了目前基层缺乏高层次医学人才的问题。”

同时,薛小伟也说,一直以来,在临床诊疗过程中,中医与西医的诊疗范围是医生与卫生执法部门比较纠结的问题:西医临床类别的医师能不能使用中医药,而中医类别的医师又能不能安排在临床内科、外科工作。这次《医师法》对于这一争议进行了明确回应。

《医师法》第十四条明确规定:“中医、中西医结合医师可以在医疗机构中的中医科、中西医结合科或者其他临床科室按照注册的执业类别、执业范围执业。医师经相关专业培训和考核合格,可以增加执业范围。法律、行政法规对医师从事特定范围执业活动的资质条件有规定的,从其规定。经考试取得医师资格的中医医师按照国家有关规定,经培训和考核合格,在执业活动中可以采用与其专业相关的西医药技术方法。西医医师按照国家有关规定,经培训和考核合格,在执业活动中可以采用与其专业相关的中医药技术方法。”

薛小伟说:“我们村卫生室年门诊量有1万多人次,大多数是找我做中医理疗的。我觉得以后更有奔头了。”

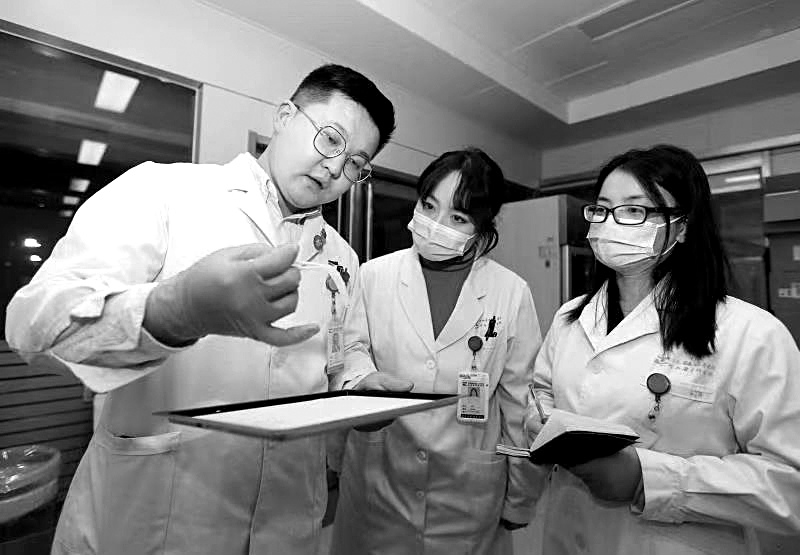

李记天带教学生

秦桂香参与应急演练

王竹梅照顾农村老人

徐东升称量中药

冯周琴查房

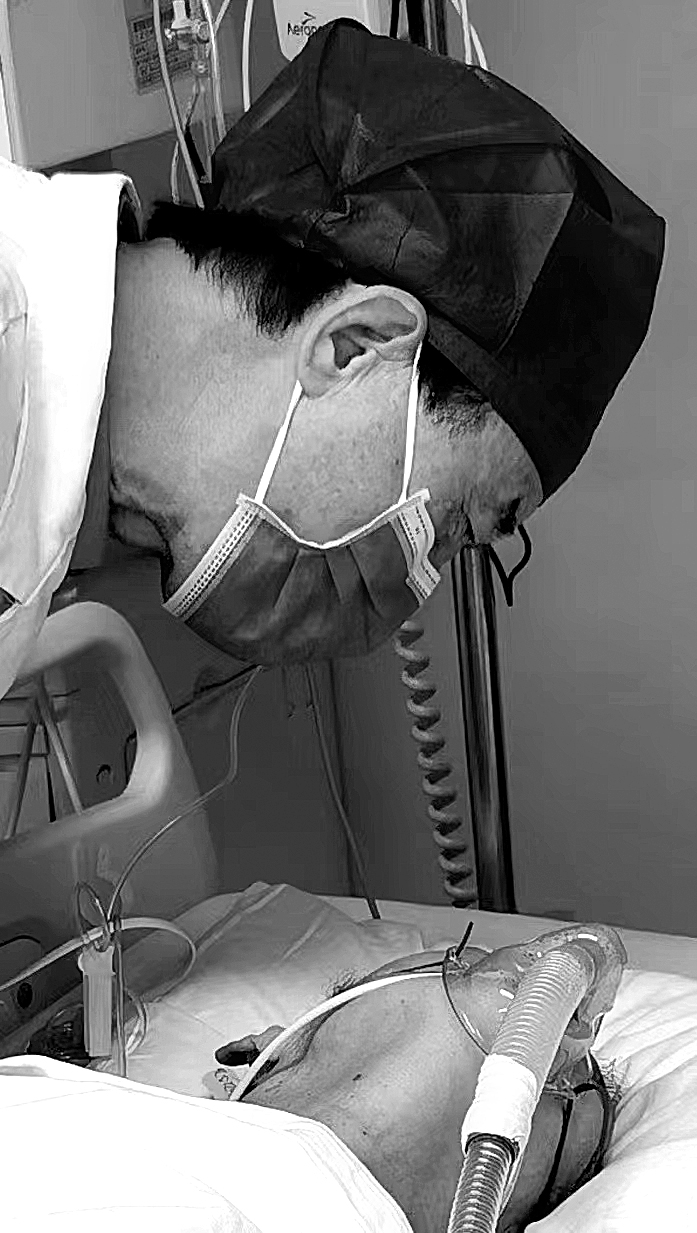

薛金虎进行麻醉操作

本版图片由受访者提供 |