廿载仁心践初心 康复路上护光明

——记信阳市中医院康复医学科主任、主任中医师张楷利

2025-8-28 来源:医药卫生网 - 医药卫生报 浏览:次本报记者 王明杰 通讯员 陈燕丽 朱晓红

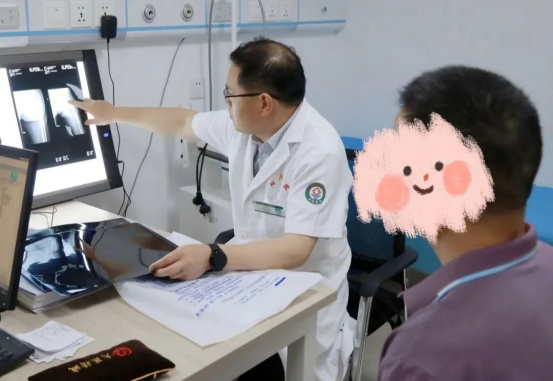

清晨刚开诊,信阳市中医院康复医学科专家诊室里已充盈着熟悉的忙碌。康复科主任张楷利刚走进诊室,便迎来患者家属急切地询问:“张主任,麻烦您帮忙看看我母亲的片子,下一步该怎么治疗?”

张楷利立即接过CT片,仔细置于阅片灯下,一边认真分析影像,一边耐心向家属解释病情与康复方案。这样的场景,几乎每天都在上演。从医二十余载,张楷利始终坚守临床一线,以精湛医术与仁爱之心,赢得患者广泛信赖。

专业所长,融贯中西守初心

张楷利毕业于河南中医学院(现为河南中医药大学),他的人生轨迹便与康复医学、骨伤科诊疗紧紧相连。二十多年来,他深耕医学领域,在脑卒中康复、脊髓损伤康复、疼痛康复及骨科术后康复等方向不断钻研,同时将中医理念与现代康复技术结合,为颈肩腰腿痛、运动系统慢性损伤患者探索更贴合的治疗路径。如今,他身上的头衔愈发厚重:河南省康复医学会理事、河南省医师协会康复医师分会常务委员、河南省康复医学会疼痛康复分会常务委员,信阳市中医药学会副会长、信阳市医师协会康复医师分会主任委员、信阳市康复医学会副会长……但他总说:“这些头衔不是光环,是要扛起更多患者期待的责任。”

从零起步,砥砺前行暖人心

2019年7月,在外进修一年的张楷利回到医院,带着“建强康复科”的决心,接手了这个刚起步的科室——3名医生、1名治疗师,几台基础设备,连固定的诊疗区域都还在整理中。“能不能让患者在这里看到希望?”夜深人静时,他也曾对着科室规划图沉思,但一想到那些因康复无门而焦虑的患者,他又立刻拿起笔梳理工作计划。

面对大多被病痛折磨得情绪低落的患者,张楷利不仅精心为每个人定制“阶梯式康复计划”,还琢磨出了特色“话疗”:给中风后不愿说话的老人讲康复成功的案例,陪因疼痛失眠的患者聊家常缓解紧张,甚至记住每个孩子喜欢的玩具,用童趣话语鼓励他们配合治疗。“心情放松了,身体才愿意跟着‘使劲’。”这是他常跟团队说的话。

最让张楷利难忘的,是一位大面积脑出血后昏迷的老人。老人苏醒后发现下肢无法动弹,常常对着天花板默默流泪,连饭都不愿吃。张楷利每天查房时,都会留出十分钟陪老人聊天,并根据老人的恢复情况适时调整康复方案。从被动按摩到辅助站立,再到扶着助行器慢慢走,当老人第一次独立迈出步子时,紧紧抓住他的手激动地说:“张主任,我能走路了!”那一刻,他更加坚信:“康复不只是修复身体,更是帮一个家庭把‘垮掉的日子’重新扶起来。”

凝心聚力,携手致远强团队

“一个人能帮的患者有限,一群人才能撑起一片康复的天地。”张楷利从不吝啬分享自己的经验,科室里的年轻医生都有过这样的经历:遇到复杂病例时,他会带着大家一起分析影像、梳理诊疗思路;有医生外出学习,他会主动分担对方的患者随访工作,回来后还会主动询问学习收获,帮着把新知识融入临床。

“跟着张主任干,心里特别踏实。”科室的年轻医生说:“他不仅教我们怎么治病,更教我们怎么跟患者共情——看到他为了帮患者调整康复动作,蹲在地上示范半小时,我们就知道该怎么当医生。”

五年时间,科室从最初的“小团队”成长为人员专业、设备齐全的“大科室”,不仅成为河南省康复医学会疼痛康复专科培训基地,还承担起“信阳市残疾人儿童康复评估与服务定点医院”的职责,为更多特殊群体送去希望。而张楷利也先后获得“河南省优秀红十字专家志愿者”“河南省卫生健康委医师资格考试优秀考官”“信阳市青年岗位能手”等荣誉,每一份证书背后,都是患者的认可与团队的并肩。

展望未来,步履不停逐光明

“以前总想着‘让患者站起来’,现在更希望‘让患者有质量地生活’。”如今的张楷利,依旧每天提前半小时到科室,先查看前一天患者的康复记录,再去病房跟患者聊几句近况。他说,接下来要跟着医院的规划,朝着“市级康复医院”的目标努力,让更多住在偏远地区的患者,不用跑远路就能享受到专业的康复服务。

二十载光阴,从青涩的青年医生到沉稳的科室带头人,张楷利始终站在康复一线,用仁心抚平患者的焦虑,用医术点亮他们的希望。在这条充满温暖的康复路上,他和团队的脚步,从未停歇。